皆さんこんにちは!元公務員のろびんそんです。

公務員も民間企業の会社員と同じように、親族の不幸があったときに「忌引き休暇」が取得できます。

忌引き休暇があることは知っているものの、親族の範囲はどこまでなのか?取れる日数は何日なのか?知らない人が多いですよね。

いざ忌引きで休むとなったときに慌てないためにも、忌引き休暇の大まかな内容を知っておくのは大事。

この記事では、公務員の忌引き休暇について以下を中心に解説していきます。

- 公務員の忌引き休暇とは?

- 【国家公務員編】忌引き休暇で取れる日数と親族の範囲

- 【地方公務員編】忌引き休暇で取れる日数と親族の範囲

- 忌引き休暇に土日が入るとどうなる?

この記事を書いた私は元公務員。法令で小難しく書かれている休暇も、分かりやすく丁寧に解説しております!

公務員の「忌引き休暇」とは?

公務員の「忌引き休暇」とは、親族やパートナーが死亡したときに取得できる休暇です。

休暇の名称を「忌引き休暇」という自治体もあれば、結婚休暇などと併せて「慶弔休暇」という自治体もあります。※この記事では「忌引き休暇」と呼びます

忌引き休暇は、国家公務員であれば人事院規則で定められていますが、地方公務員の場合は各自治体の条例・規則で定められています。

人事院規則と自治体の規則に書かれている忌引き休暇の内容は微妙に違ってくるので、国家公務員と地方公務員とに分けて説明していきます!

【国家公務員】忌引き休暇は何日とれる?親族の範囲は?

まずは国家公務員の忌引き休暇について。

忌引き休暇で取得できる日数と親族の範囲はコチラ↓です。

| 親族 | 日数 |

| 配偶者 | 7日 |

| 父母 | 7日 |

| 子 | 5日 |

| 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |

| 孫 | 1日 |

| 兄弟姉妹 | 3日 |

| おじ おば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |

| 父母の配偶者 配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日) |

| 子の配偶者 配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は5日) |

| 祖父母の配偶者 配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日) |

| 兄弟姉妹の配偶者 配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日) |

| おじorおばの配偶者 | 1日 |

最長で7日間取れますが、遠方へ行かなければならない場合は日数を加算することができます。

親族の葬儀は近場とは限らないですからね。

自分が叔父さんや伯母さんの代襲相続人(本来相続人となるべき人がいないときに代わりに自分が相続すること)だったり、お義父さんやお義母さんと家計が一緒の場合は、日数が増えます。

国家公務員の忌引き休暇は、連続した日で取得しなければならないので、散らして取得することはできません。

【地方公務員】忌引き休暇は何日とれる?親族の範囲は?

つづいて地方公務員の忌引き休暇です。

忌引き休暇で取得できる日数と親族の範囲は、各自治体によって異なります。なので、実際に忌引き休暇を取得するときは必ず勤務先に確認しましょう。

ここでは、参考までに東京都職員の事例を見ていきます。

| 親族など | 日数 |

| 配偶者 | 10日 |

| 父母 | 7日 |

| 子 | 7日 |

| 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |

| 孫 | 2日 |

| 兄弟姉妹 | 3日 |

| おじ おば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |

| おい めい | 1日 |

| 父母の配偶者 配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日) |

| 子の配偶者 配偶者の子 | 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日) |

| 祖父母の配偶者 配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日) |

| 兄弟姉妹の配偶者 配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日) |

| おじorおばの配偶者 | 1日 |

東京都職員の場合は、配偶者が死亡したときに取得できる日数が10日。子や孫の場合でも国家公務員よりも長く取れますね。

おい・めいが死亡したときにも忌引きで休める点も国家公務員とは異なります。

ちなみに私が勤めていた県庁では、忌引き休暇の日数や親族の範囲は国家公務員パターンでした。

大阪府職員の場合は、東京都職員とも国家公務員とも違っています。

忌引き休暇に限ったことではありませんが、休暇系は自治体によって日数も条件もさまざまです。

地方公務員の忌引き休暇の日数や親族の範囲は、自治体によって異なります。必ず勤め先の忌引き休暇を確認しましょう。

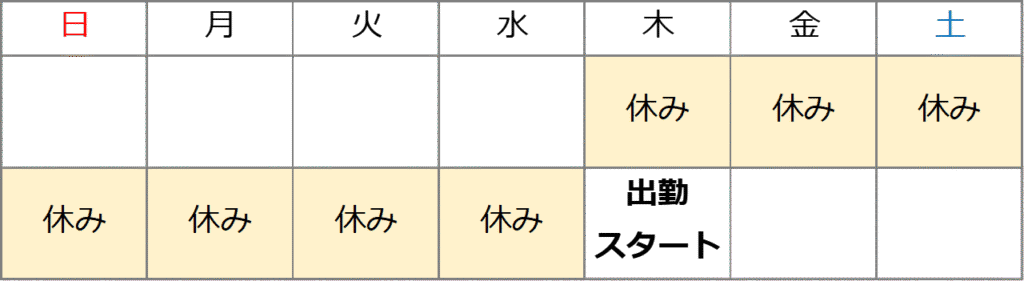

忌引き休暇に土日が入るとどうなる?

忌引き休暇は1週間以上とることもあるので、休暇に土日祝日が含まれる可能性は大いにありますよね。

忌引き休暇では、土日祝日も休暇日数に含むと定められている場合が多いです。

土日祝日がある分、休暇の日数が伸びることはありません。

【例】

木曜日から7日間の忌引き休暇を取る場合、次の水曜日までが休暇の期間となります。

土日祝日を休暇日数に含むパターンが多いですが、一部の自治体では土日祝日を休暇日数に含まないとしています。

土日祝日の扱いについても、必ず勤務先の休暇制度を確認しておきましょう。

まとめ

公務員の忌引き休暇について解説しました。

- 「忌引き休暇」とは、親族やパートナーが死亡したときに取得できる休暇

- 【国家公務員】配偶者7日、父母7日、子5日

- 【地方公務員】各自治体によって異なるが、東京都職員だと配偶者10日、父母7日、子7日

- 忌引き休暇では、休暇日数に土日祝を含む場合が多い

公務員には手厚い休暇制度があるものの、詳しく理解している公務員は意外に少ないです。若い人は特にです・・・。

自分を守ってくれる制度ばかりなので、知らないと損。公務員の休暇制度全般については以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

.png)